幸田文さんの言葉

幸田文さんといえば『流れる』や『おとうと』を代表作にあげる人が多いと思うけれど、くわえて『台所のおと』も、富岡多恵子『当世凡人伝』深沢七郎『庶民列伝』と並んで、市井の人々の機微を描いた短編小説集の大傑作だと思う。身体を壊して長く臥せっている板前の夫が、襖の向こうの台所から聞こえる家事の音で妻のその日の感情を知るという表題作を始め、日常を生きる人々の情感と紡がれる言葉の美しさに、読み終わるのがもったいなくて、一篇読み終わる度に本を閉じて余韻を味わってを繰り返し、ついには一冊読み終わったそばから、一字一句をもう一度丁寧に味わおうと、頭から読み直した思い出がある。

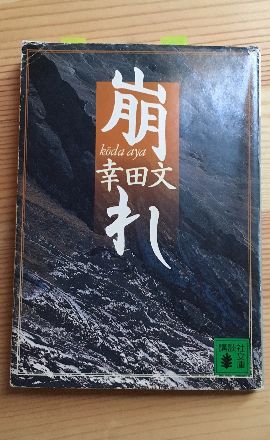

もちろん小説も良いけれど、幸田文さんは、エッセイが特に素晴らしいと思う。没後に出版された『木』『動物巡り』『季節のかたみ』『崩れ』などが大好きだ。

幸田さんは、たとえば木のことを書こうとする時、少なくとも四季を一回ずつ見てからでないと書きだそうと思わないという。

「住むことにしろ、食べもの着物にしろ、春夏秋冬、四つの季節を経てみなければ、ひと通りのこともわかりはしない。まして山や川のようなものは、四季の変化どころではない、朝夕でも晴雨でも姿をかえてみせるのだから、せめて四季四回は見ておかないと、話にならないのだ。」(『木』より)

幸田さんはこれを「家事業で身につけた経験から出てくる、いわば要心みたいなものである。一年めぐらないと確かではない、という要心である」とさらりと言っているが、ものすごいことだと思う。身の引き締まる思いがする。背過ぎがピンと伸びる。ゴメンナサイ、ガンバリマスと思う。取材の段取りから何からすべて編集者まかせで、通り一遍の感想だけを書いて本を一冊出してしまうような有名作家も知っているだけに、自らを「台所育ち」という幸田さんの、淡々とした力強さに感動する。僕は時々、襟を正すために、幸田さんのこの文章を読み返すことにしている。

料理のこと、木のこと、動物のこと、どのエッセイを取っても愉しいけれど、なかでもいっとう好きなのが『崩れ』。これはもう本当に、他にない本だと思う。二百ページほどの比較的薄い本なのだが、何度も読み直してしまう。好きな一節を確認しようとページをめくると、いつの間にかその先まで読み進めてしまい、結局最後まで読んでしまったことが何度もあって、だから今回のこの文を書く前も読み耽ってずいぶん時間を使ってしまい、気がついた時には締め切りが迫っていて、焦った。まあおかげでまた愉しかったから良かったけれど。

七十を過ぎたある日、山崩れの爪痕に出喰わしてその荒涼たる光景にショックを受けた幸田さんは、それが心から離れなくなって、調べるうちに日本にはたくさんの「崩れ」という崩壊現象があることを知り、自分でもよくわからない衝動に憑き動かされて、日本各地にある崩壊地を見て歩いていく。

これだけ書くとルポルタージュのように思うかもしれないが、これはそんな風には括れない一冊なのだ。山崩れや土石流などの崩壊現象について勉強したことや実際に見た感慨だけでなく、案内してくれる役所の人や、ダムや山で働く現地の人々の暖かさに感謝したり、その人たちが、かつて大崩落した岩を「学校より大きい石」と表現する言葉に深く感銘を受けたり、また、突然の災害に遭った人々を想って悲しみ、好んで暴れているわけではないだろう川や山に対しても可哀想と同情したり、時には「なぜこんな年齢になってから、こういう体力のいることへ心惹かれたのか、因果というほかない。」と、内なるマグマのような衝動に自問し、老いを悔しみ、荒れた山河に自分自身を重ね合わせ、崩壊というこの国の背負っている宿命に想いを馳せ、かと思えば、心配する娘一家のことや、着慣れた着物ではなく洋服のズボンを履かなければならないせいで胃腸がガスを出したがることにぼやいたり、とにかく、あらゆるものが詰まっていて、だからエッセイとしか言いようがない。

時には恐縮しながらも仕方なく背負ってもらい、体重が軽くなるはずもないのにぎゅっと身を固くしてみたり、それでも大きな岩の向こうの崩れの景色がどうしても見たくて、思わず「連れてってえ、私、見たい、ここを登らせてえ、」と頼み、見えも格好もなく皆に持ち上げられてその向こうにたどり着く「年齢七十二才体重五十二キロ」の幸田文さんの旅に、こちらも丸ごと飲み込まれていき、やがてたとえようもない感動にたどり着かせてもらう。

自分にはとても大きすぎて手に負えないと言いながら、でもそれを見たい、書きたい、と、「崩れ」というものと格闘しながら文章を紡ごうとする幸田文さんの姿は、まさに“生きる”ことそのものを見せてくれているように思う。

幸田文さんの文章は、読むたびに、言葉がきれいだなあと思う。「正しく美しい日本語」ではなく、「きれいな言葉」という感じ。

幸田さんだけが使う(本人の言葉で言うと「言いこしらえる」)造語もたくさんあって、でも、初めて出会ったはずの言葉なのに、まるで昔から辞書にあった日本語のように、しっくりと感じを伝えてくれる言葉ばかりで、崩壊した風景を見た時に使われる「心がしかむ」と言う言葉など、確かにそれしかない言葉だと感心してしまう。

そして、なんとも可愛らしい言葉も多い。「感じっぽい人」とか「ひよひよと生きている」なんて言葉には、なんとも庶民的な愛嬌と温もりがある。自分のことを古新聞のように古人間と言ったりするのにも、笑ってしまう。そうか、自分の感動を伝えるために、適切な言葉が見つからないのなら、新しい言葉を作り出して良いんだ、と目の覚める思いがする。流行り言葉に乗っかってなんでも「ヤバイ」という言葉でまとめちゃうより、自分だけの言葉でいいからどんどん増やしてしまう方が素敵な生き方に決まっている。

『崩れ』は薄い本なので一日あれば読めてしまうのだけれど、いきなりそこから入ると合う合わないもあると思うから、よかったらまず『木』あたりから入って、「好き!」となったら、ぜひ、『崩れ』を読んでみてほしい。

前のページへ

前のページへ